Hueyatlaco, Mexique - Anatomie d'une anomalie

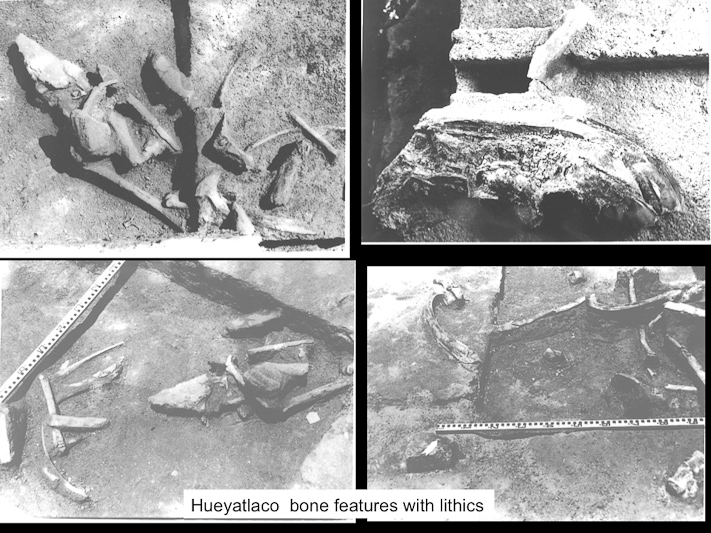

Les évidences : des ossements d'animaux (dont certains disparus depuis longtemps) trouvés avec des outils de pierre

Suite de cet article (MAJ 10-2018) : https://www.sciences-faits-histoires.com/blog/archeologie/le-mystere-mexicain-est-aussi-a-hueyatlaco.html

Le dilemme Hueyatlaco

Des gisements contenant des artefacts humains à Valsequillo, au Mexique, ont été datés à environ 250.000 ans avant le présent par la méthode des traces de fission («fission-trace-dating») de la matière volcanique et d'uranium des os d'un bassin de chameau.

Le dilemme posé par ces dates est clairement indiqué dans la citation suivante, tirée des conclusions de l'article soumis.

" La preuve présentée ici indique toujours que le site Hueyatlaco a environ 250.000 ans.

Nous qui avons travaillé sur les aspects géologiques de la région de Valsequillo sommes douloureusement conscients qu'un si grand âge pose un dilemme archéologique.

Si les datations géologiques sont correctes, des outils de pierre sophistiqués ont été utilisés à Valsequillo longtemps avant les outils analogues qui sont cependant censés avoir été développés en Europe et en Asie ".

Ainsi, notre collègue, Cynthia Irwin-Williams, a critiqué les méthodes de datation que nous avons utilisées, et elle veut que nous insistions sur le fait que l'âge de 250.000 ans est pratiquement impossible ".

( Steen -McIntyre, en Virginie, et al ; . " Preuves géologiques d'âge des dépôts à Hueyatlaco site archéologique, Valsequillo, au Mexique, " Quaternary Research, 16:1, 1981)

Commentaire

L'impasse dessus n'est pas sans rappeler l'insistance de Lord Kelvin disant que la terre a seulement environ 100.000 ans sur la base de ses calculs de capacités productrices d'énergie du soleil.

Les géologues pensaient autrement, qu'il nécessitait environ un milliard d'années pour que la nature sculpte la terre telle qu'ils l'ont vue. Kelvin n'a pas été reconnu sur l'énergie nucléaire, et les géologues ont eu le dernier mot !

Ref : De Science Frontiers #21, MAY-JUN 1982. © 1982-2000 William R. Corliss

I. INTRODUCTION

Depuis la publication de Thomas Kuhn "La Structure des révolutions scientifiques" (1970), un grand nombre de personnes dans le domaine des sciences et ailleurs ont utilisé sa distinction entre les paradigmes de la science normale et les anomalies à la fois dans la science normale et les révolutions scientifiques pour expliquer l'évolution de la science contemporaine.

Tous les appels de Kuhn n'ont pas été tout aussi éclairants.

Il a parfois semblé que ceux qui sont sur les franges de la science établie crient au « détour de paradigme » pour expliquer pourquoi leur travail ne retient pas l'attention alors qu'en fait, c'est le travail lui-même qui est à blâmer. Vraisemblablement, certains éléments de preuves qui entrent en conflits avec les opinions reçues sont ignorées pour une bonne raison, et d'autres sans une bonne raison. Quand une anomalie apparente est rejetée sans raison valable, alors les scientifiques en question se comportent mal.

Mais se sont-ils comportés en " non scientifiques " ?

Dans cette étude, nous examinons en détail un cas particulier d'un ensemble de preuves anormales reçues et visibles. Dans ce cas, le point de vue reçu est une théorie sur les origines de l'homme dans les Amériques, et l'anomalie est un site du Mexique, dont l'âge est apparemment en conflit avec cette théorie reçue.

Sans essayer de décider si la vue reçue est correcte, ou si la preuve anormale est intéressante à considérer (ce qui est, après tout, une affaire de spécialistes - YH : c'est un point de vue), nous suivrons l'histoire de ce qui s'est passé pour les scientifiques impliqués, et tirerons des conclusions sur ce qui peut et ne peut être attendu de la science en tant qu'une véritable institution humaine.

En particulier, nous soutenons que, dans les périodes d'instabilité dans la science («révolution», si vous voulez), il est dans la nature même de la science de traiter la preuve anormale avec hostilité et suspicion, même quand il y a peu de raisons de soupçonner ça.

II . LE POINT DE VUE REÇU

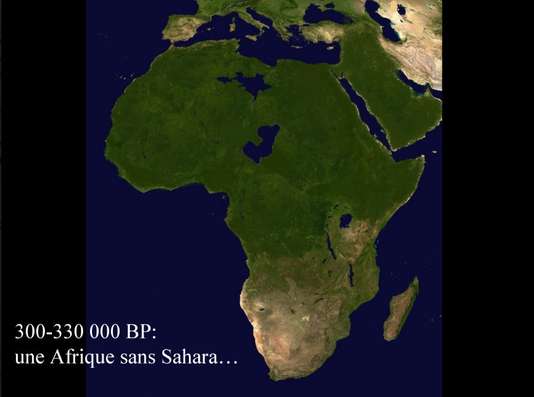

Le point de vue reçu, accepté par une majorité des anthropologues et des archéologues, c'est que l'humanité n'a pas évolué de façon indépendante dans les Amériques, et doit donc y avoir migré d'ailleurs.

Pour diverses raisons génétiques, il semble que tous les Américains autochtones sont plus étroitement liés les uns aux autres que ne le sont d'autres populations, et sont plus étroitement liés aux peuples de l'Asie que ceux des autres régions du monde. La conclusion raisonnable à tirer de cette preuve est que les premiers Américains ont migré de l'Asie, que ce soit à travers le détroit de Béring ou à travers un pont de terre.

La migration à grande échelle par bateau est peu probable, même si la traversée est étroite à travers un plan d'eau comme le détroit de Béring, donc l'hypothèse du pont terrestre de Bering est la meilleure hypothèse pour une route migratoire.

Cette séquence de déductions implique un nombre limité de possibilités de migration. Une route de terre était entièrement disponible seulement quand il y avait suffisamment de glaciation du niveau de la mer pour qu'elle diminue d'environ cent cinquante pieds (46 mètres), une telle baisse du niveau des mers est nécessaire pour que le pont de terre de Béring (ou, peut-être plus correctement, la masse terrestre maintenant appelée Béringie) puisse apparaître.

D'autre part, si il y avait une telle glaciation, les voies terrestres en Amérique du Nord étaient impraticables, aucune migration ne pourrait avoir lieu (YH : c'est déjà ici une affirmation douteuse : les Lapons, Inuits et autres prouvent le contraire en y vivant en permanence ! - les hommes actuels seraient en effet incapables de migrer, mais les anciens oui, très probablement !). Ces deux contraintes limitent sévèrement le nombre d'opportunités pour la migration à des périodes spécifiques pendant les périodes glaciaires (YH : limites peut-être imaginaires !)

Le meilleur candidat pour une période de la migration est généralement considérée comme une période au cours de la fin du Pléistocène, il y a environ douze mille ans. Bien que des revendications de migrations antérieures sont parfois publiées à force de découvertes archéologiques, l'idée que les humains sont arrivés relativement récemment semble être assez bien établie (YH : et oui, on établi l'idée et la théorie... jusqu'à ce que la réalité rattrape l'idée ^^).

Donc, c'est en toute confiance que ce point de vue a été jugé et que, en 1962, dans un écrit pour Scientific American, William Haag pouvait dire :

" L' occupation de l'homme du Nouveau Monde peut remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années, mais personne ne soutient rationnellement qu'il a été ici, même pour seulement 100000 années. "

Il y a un nombre impressionnant de preuves visibles d'une récente migration, et relativement peu de toute présence humaine plus tôt dans les Amériques. Ce qui semblaient être des traces d'occupations antérieures se sont généralement avérées être trompeuses.

David Meltzer (1993) décrit la situation en ces termes :

Au début des années 1950, il y avait déjà des signes d'une présence humaine beaucoup plus tôt en Amérique. Ces traces deviendraient plus larges au fur et à mesure que les années passaient, jusqu'à aujourd'hui où une multitude de sites soi-disant anciens ont fait leur apparition, certains avec des âges réhaussés estimés de 200.000 ans.

Chaque nouveau candidat à une plus haute antiquité apporte avec lui de nouvelles revendications, mais le résultat reste le même. Les sceptiques posent des questions difficiles. Le débat s'ensuit. La demande est acceptée par les uns, rejetée par les autres, tandis que le reste "attend et voit". Jusqu'à présent, au moins, la barrière Clovis reste intacte. Un avant - 11, 500 B.P. de présence humaine en Amérique n'existe pas aujourd'hui. (YH : C'est maintenant faux au 21ème siècle...)

Il y a au moins trois types impressionnants de preuve pour une migration au Pléistocène supérieur (ou un ensemble de migrations) :

preuve de langues amérindiennes

preuve de la dendrochronologie

preuve de l'ADN mitochondrial 1

Tous les trois types de point de preuve mènent à trois vagues de migration, les premiers au Pléistocène supérieur, comme hypothèse. Les plus anciens sites clairement datables sont très loin de ceux des Clovis et de Folsom, et ils sont au plus tôt de 11.500 BP.

Ajoutez à ces éléments de preuve de l'absence de preuves claires de quoi que ce soit plus tôt, et vous avez un argument puissant pour la vision d'une récente migration, ce qui donne de bonnes raisons de se méfier des découvertes qui sont censées être plus âgées. Considérons les types de preuves à leur tour.

Linguistique amérindiennes

Les centaines de milliers de langues qui ont été parlées sur les continents américains forment une variété déconcertante, mais de nombreux linguistes pensent maintenant qu'elles se répartissent en trois familles :

amerind

Na - Dénés

Eskimo - Aléoutes

Les langues amérindiennes montrent le plus de variété, et sont géographiquement les plus répandues, étant parlées des régions du Canada jusqu'à La Terre de Feu. Ces deux faits plaident en faveur de l'ancienneté relative de la langue commune à partir de laquelle ils tirent tous la leur.

Les langues eskimo-aléoutes sont moins nombreuses et plus semblable à une autre. Elles sont également parlées dans une zone plus petite, autour des régions côtières du nord.

Le groupe Na - Déné est intermédiaire dans la variété et l'étendue. Ces langues sont également parlées dans les régions au sud de la plus grande étendue sud des langues eskimo-aléoutes, mais pas si loin au sud que les langues amérindiennes. Par ailleurs, les groupes linguistiques peuvent être organisés afin de voir des similitudes avec des langues de l'Ancien Monde, avec l'Eskimo- Aléoutes êtant plus, et l'amerindien étant moins comme les langues parlées en Asie.

Cet agencement des langues avec les points à trois vagues distinctes de migration, avec les ancêtres des parleurs de l'amérindien qui arrivent en premier. Toutefois, ce classement relatif nous donne peu sur une manière de datation absolue pour les migrations. 2

La dendrochronologie

Dans le Hrdlicka 1920 est noté un caractère que toutes les dents amérindiennes possèdent, qui est également caractéristique des dents de la population du nord de l'Asie.

Sur la base de cette caractéristique, une particulière forme en pelle - comme la forme des incisives, appelés Sinodontie, il a conclu que les Amérindiens étaient répartis en trois groupes génétiquement distincts : Eskimos , Athabaskans et Sud-Américains.

Christy Turner (1986) fait une analyse statistique des dents américaines pour vérifier cette classification. En regardant les autres, les même caractéristiques héréditaires des dents, et en catalogant les similitudes et les différences entre neuf mille Américains préhistoriques différents, il a également conclu que les Amérindiens sont répartis en trois groupes génétiquement distincts, mais il a identifié les trois groupes plus directement avec les trois groupes linguistiques de Greenberg.

En plus de soutenir le point de vue des trois migrations, la preuve dentaire peut nous donner une chronologie absolue. Les caractéristiques dentaires qui sont identifiées dans l'étude de Turner sont génétiquement déterminées, l'environnement ayant peu ou pas d'impact.

De cette façon, les preuves fournies par les dents, comme celles fournies par les groupes sanguins, peut nous donner une image claire des relations génétiques entre les populations. Les mutations se produisent de façon régulière, nous pouvons également dire il y a combien de temps deux populations ont divergé par le nombre de gènes qu'ils partagent et combien ils diffèrent.

Quand un gène s'exprime dans une partie visible et facilement préservée d'un animal, comme une dent, alors nous pouvons utiliser les variations de cette partie pour dater l'histoire génétique de l'animal.

Dans le cas des humains en Amérique du Nord, nous pouvons dire par des distributions des caractéristiques de Sinodontie que la population nord-américaine s'est séparée de la population nord-asiatique il y a environ douze mille ans - ce qui confirme le point de vue de la migration au Pléistocène tardif.

L'horloge ADNmt

Les similitudes dans les caractéristiques anatomiques brutes, et même dans une certaine mesure dans le code génétique qui les inspire, peut parfois survenir en raison de pressions environnementales similaires, même si les deux populations ne sont pas étroitement liées.

Il y a des parties du code génétique, cependant, qui ne sont pas exprimés du tout, ou ne s'expriment que dans des caractéristiques neutres. Dans ces gènes, le taux normal de mutation n'est pas affecté par les pressions environnementales. En particulier, l'ADN mitochondrial ( ADNmt) n'est pas soumis à des forces de mélange de fertilisation, puisque l'ADNmt de toute créature vient de sa mère uniquement.

Donc, étant donné une estimation raisonnable de la rapidité et de la régularité des mutations qui se produisent dans l'ADN mitochondrial, nous pouvons assez précisément dater lorsque les populations ont divergé. Par cette mesure, les Américains se sont divisés des Asiatiques du Nord il y a quelques 20.000 ans.

C'est plus tôt que ce que les autres méthodes nous ont donné pour une première migration, mais peut être expliquée par l'estimation du taux de mutation.

La réaction aux anomalies

Compte tenu de ce nombre impressionnant de preuves, il semble tout à fait raisonnable de penser qu'une migration au Pléistocène supérieur est établie.

Même si il y a des trouvailles occasionnelles qui semblent être datables à beaucoup plus tôt, il est plus raisonnable de penser qu'il doit y avoir quelque chose de faux avec les dates de ces sites que d'accepter le prix d'un renversement d'une théorie bien fondée.

L'incapacité d'expliquer pourquoi un site semble être antérieur à la fin du Pléistocène n'est pas un obstacle à l'acceptation de la théorie de la migration tardive, surtout si l'alternative est d'accepter une migration plus tôt, tout en étant incapable d'expliquer l'évidence linguistique, dentaires et génétiques.

Meltzer ( . , 1993, p 21 ) caractérise la position de l'archéologue de cette façon :

Ce problème est aggravé par de trop nombreuses fausses alarmes. Des dizaines de sites ont été annoncés comme possédant une grande antiquité. Mais en y regardant de plus près, chacun a réussi à vivre jusqu'à la faillite de son ancienneté. Caveat emptor.

Les archéologues ont la mémoire longue - cela fait partie de notre expertise, après tout - il n'est donc pas surprenant que, dans ces circonstances, toutes les nouvelles demandes pour une grande antiquité dans les Amériques sont accueillies avec un scepticisme bordant le cynisme. La réponse n'est peut-être pas louable, mais elle est compréhensible .

La plupart des archéologues qui donnent cette réponse compréhensible sont nettement moins conciliants que Meltzer. En fait, la réponse de Haag citée plus haut, qui rejette les allégations d'extrême antiquité de la présence humaine dans les Amériques comme irrationnelles, est la norme plutôt que l'exception.

Les plus anciens sites qui ont résisté à un examen minutieux, et dont le témoignage est sans ambiguïté aucune, sont les Clovis et Folsom, tous datables d'après -12.000 AV JC, et donc complètement compatibles avec la dernière migration du Pléistocène. (YH : Mais notons qu'en octobre 2018, des outils du style pré-clovis ont été trouvés au Texas, USA... et ont été datés de -15.500 ans ! Différentes preuves trouvées en Alaska et Canada semblent bien aussi prouver une arrivée bien plus tôt des hommes en Amérique du nord... alors que des datations de -25.000 ans, voir plus, se multiplient au Brésil...)

III. L'anomalie

Parfois, une découverte archéologique semble contester ce point de vue reçu.

Le projet archéologique spécifique qui est au centre de ce travail était situé à Hueyatlaco, Valsequillo, qui est à quelques kilomètres au sud de Puebla, au Mexique. La région était devenue très connue parmi les archéologues en raison des formes animales éteintes variées.

La fouille initiale a débuté en 1962. Au cours de la poursuite du processus de fouille cinq sites ont été découverts et des coupes stratigraphiques séquencées (Irwin-Williams 1967a).

L'excavation finale à Hueyatlaco été conclue en 1973.

Le travail de terrain s'est poursuivi tout au long du processus excavational par les membres de l'équipe, y compris le Dr Cynthia Irwin-Williams et Dr. Virginia Steen-McIntyre. 3

Les Consultants ultérieurs associés au projet étaient Ronald Fryxell, BJ Szabo, et CW Naeser dans la poursuite des efforts visant à résoudre la controverse entourant la datation des preuves accumulées au cours du processus d'excavation à Valsequillo, Mexique ( Malde et Steen-McIntyre, 1981).

Il n'y a pas eu d'irrégularités dans les méthodes de l'équipe, et le site a été surveillé pour éviter toute falsification ou la destruction accidentelle de preuve ( Irwin -Williams 1967a ).

Le chercheur principal de ce projet, Cynthia Irwin-Williams (1978), a caractérisé le site archéologique comme un domaine qui contenait un "site d'abattage" et les activités indicatives du dépeçage et d'activités de camping de l' "Ancien Homme "

Les artefacts découverts ont établi clairement qu'ils sont d'origine non locale, allant d'un rude objet unifacial de percussion pour des lances ( pointes de projectile ) fabriqué par un groupe moins sophistiqué, jusqu'à des bifaces de découpe, des grattoirs et des arêtes de coupe, des outils bien faits d'un caractère avancé.

Dans son article publié en 1978, Irwin-Williams affirme que l'abondance de la faune maintenant disparues dans la région Valsequillo a attiré les premiers chasseurs.

Il y avait des endroits dans la zone appropriée pour le camping et à proximité se trouvent des sites appropriés pour l'abattage des arbres et des sites qui étaient appropriées pour l'abattage des animaux en raison de la proximité des petits ruisseaux.

Irwin-Williams reconnaît que les estimations modernes concernant la présence de l'homme dans cette localité ont une gamme de 11.000 ans à plus de 30.000 ans. La controverse a commencé en 1967, avant que les fouilles aient été réalisées. Malgré les efforts approfondis et la compétence des membres de l'équipe archéologiques à Hueyatlaco, Jose L. Lorenzo, Directeur de la Préhistoire à l'Instituto Nacional de Antropología e Historia, a lancé plusieurs allégations concernant l'intégrité du projet à Hueyatlaco, El Horno, et Tecacaxco ( communément appelé Valsequillo). :