climat

Archéologie, Anthropologie et Communication Interstellaire 1

![]() Par

yvesh

Le 15/01/2024

Par

yvesh

Le 15/01/2024

Archéologie, Anthropologie et Communication Interstellaire Part 1

As this composite image of Earth at night suggests, our planet’s emitted light could serve as a biomarker for extraterrestrial intelligence. The image was assembled from data collected by the Suomi National Polar-orbiting Partnership satellite in April 2012 and October 2012. (NASA) - L'émission des lumières nocturnes de la Terre pourrait servir de biomarqueur pour une intelligence extraterrestre.

Reconstruire les civilisations lointaines et rencontrer des cultures étrangères extra-terrestres par Douglas A. Vakoch - NASA - (Extraits choisis traduits) :

" Le 8 Avril 1960, l'astronome Frank Drake a inauguré une nouvelle ère dans la recherche de civilisations au-delà de la Terre. En pointant le télescope de 85 pieds de l'Observatoire national d'astronomie (NRAO ) à Green Bank, en Virginie occidentale, vers deux étoiles semblables au Soleil dans un quartier de la galaxie, il a cherché la première preuve directe de l'intelligence extraterrestre. En fonctionnant sur une fréquence de 1420 mégahertz, il espérait que ce serait un lieu de rencontre universel, connu aussi par les astronomes sur d'autres mondes comme étant la fréquence d'émission de l'hydrogène, élément le plus répandu de l'univers.

Bien que cette expérience, que Drake a surnommé le Projet Ozma n'a pas confirmé l'existence de vie ailleurs que sur Terre, elle a inspiré le développement d'un nouveau domaine de la science : la recherche d'une intelligence extraterrestre (SETI). Depuis cette première expérience, capable d'écouter l'univers à une seule fréquence à la fois, la puissance et l'étendue des recherches SETI ont augmenté de façon spectaculaire. Comme mesure du développement de cette discipline et pour commémorer le 50e anniversaire du Projet Ozma, les astronomes de 15 pays sur 6 continents ont mené une série d'observations coordonnées appelée Projet Dorothy, nommé d'après le protagoniste de la série de livres de L. Frank Baum sur le monde enchanté de Oz. 1

Si un signal radio est détecté dans une expérience du SETI moderne, nous pourrions bien savoir que l'autre l'intelligence existe, mais on ne saura pas ce qu'ils disent. Les fluctuations rapides, riches en informations codées dans les signaux radio peuvent être aplanies lors de la collecte des signaux faibles sur des périodes de temps prolongées, augmentant les chances de détecter ces signaux, mais faisant perdre le contenu qu'ils portent dans le processus. Même si nous détectons une civilisation encerclant l'une de nos plus proches voisines stellaires, ses signaux auront parcouru des milliers de milliards de miles, atteignant la Terre après un voyage de nombreuses années. En utilisant une estimation plus sobre de la prévalence de la vie dans l'univers, nos plus proches interlocuteurs interstellaires peuvent être si éloignés de la Terre que leurs signaux prendraient des siècles ou des millénaires pour nous rejoindre. En outre, toute civilisation qui nous contacterait a surgi indépendamment de la vie sur la Terre, dans la zone habitable d'une étoile suffisamment stable pour permettre à ses habitants d'évoluer biologiquement, culturellement et technologiquement. Le chemin de l'évolution suivie par une intelligence extraterrestre s'écartera sans doute de manière significative de celui parcouru par l'homme au cours de notre histoire. Pour aller au-delà de la simple détection d'une telle intelligence, et pour avoir une chance réaliste de la comprendre, nous pouvons gagner beaucoup des leçons apprises par les chercheurs confrontés à des défis similaires sur la Terre.

Comme les archéologues qui reconstruisent des civilisations temporellement éloignées avec des données fragmentaires, les chercheurs de SETI devront reconstruire les civilisations lointaines séparées de nous par de vastes étendues de l'espace ainsi que par le temps. Et comme les anthropologues, qui tenteront de comprendre d'autres cultures malgré les différences de langue et de coutumes sociales, lorsque nous essayerons de décoder et interpréter les messages extraterrestres, nous serons tenus de comprendre l'état d'esprit d'une espèce qui est radicalement Autre. Historiquement, la plupart des scientifiques impliqués dans SETI en ont été les astronomes et les physiciens fondateurs. Comme SETI a grandi comme une science, des chercheurs des sciences sociales et humaines se sont impliqués dans la recherche, mettant souvent l'accent sur la façon dont les humains peuvent réagir à la détection de la vie extraterrestre. Le présent volume examine les contributions de l'archéologie et de l'anthropologie à la recherche contemporaine du SETI, en s'appuyant sur un aperçu de chercheurs représentant un éventail de disciplines. Les autres sections de cette introduction donnent un aperçu chapitre par chapitre du livre dans son ensemble. Comme il sied à un volume publié dans la série Histoire de la NASA, cette collection met l'accent sur l'importance de comprendre le contexte historique des questions critiques de la recherche en cours de discussion dans les versions d'aujourd'hui.

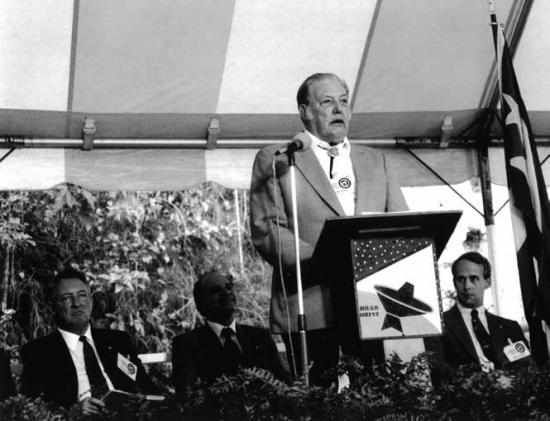

Bernard Oliver speaks at ceremonies marking the start of the HRMS program in Arecibo, Puerto Rico, on 12 October 1992, with (left to right) John Billingham, an unidentified Puerto Rican official, Oliver, and John Rummel. (Photo: Seth Shostak)

Les premières versions de certains des chapitres de ce livre ont d'abord été présentées à des colloques sur SETI organisé par l'éditeur et ont donné lieu à trois conférences annuelles de l'American Anthropological Association (AAA). La signification plus large de ces séances de AAA est qu'ils représentent les principaux domaines de la recherche SETI, jugés importants par la communauté scientifique établie des anthropologues et des archéologues aux Etats-Unis aujourd'hui. En effet, la recherche présentée dans ces sessions était suffisamment importante pour que pendant trois années consécutives, les colloques adressés au SETI ont été sélectionnés par cette profession pour de grandes conférences annuelles après un examen rigoureux et concurrentiel par les pairs qui ont rejetté une proportion importante de colloque proposés. 2

(...) Billingham et ses collègues ont construit les bases d'une recherche de sponsor-parrainage à la NASA, qui a débuté le 12 Octobre 1992, au 500e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau monde. Mais tout juste un an après que ce projet ait été prévu se poursuivre pendant une décennie, le financement a été coupé et le projet arrêté. Comme le détaille l'historien Stephen J. Garber dans "Une histoire politique du programme SETI de la NASA," au chapitre 2 de ce volume, les raisons étaient politiques et non scientifiques. (...)

" Et, à l'automne 1993, le programme a pris fin. À une époque où les préoccupations sur le déficit du budget fédéral étaient primordiaux, SETI est devenu une cible naturelle, manquant de lobbyistes de l'industrie pour plaider pour lui au Congrès. Dans la même année, la NASA a également fait face à d'autres défis : le télescope spatial Hubble souffrait encore de son optique défectueuse, et le Programme de la Station Spatiale Internationale multimilliardaire avait encore besoin d'être financé. Malgré des mentions répétées de SETI par la National Academy of Sciences et le fort consensus parmi les scientifiques sur comment et où chercher les signaux provenant des extraterrestres, les réalités politiques ont prévalu et le financement de la NASA pour le projet a été éliminé. " (...)

(...) " Après que le Congrès ait éliminé le soutien fédéral pour le programme SETI, l'Institut SETI était en mesure de reprendre une partie des recherches ciblées pour la gestion des ressources humaines en 1994, en renouvelant bien l'effort pour une reprise du projet Phoenix. Des donateurs privés de Haut-profils de l'industrie informatique, comme Paul Allen, William Hewlett, Gordon Moore, Barney Oliver et David Packard, ainsi que de nombreuses autres personnes ont contribué avec des fonds, et la NASA a prêté du matériel à l'Institut SETI pour rendre le projet Phoenix possible.

Les scientifiques du Projet Phoenix ont commencé leurs observations en Février 1995 à l'aide du radiotélescope de Parkes en Australie. Deux campagnes de l'hémisphère Nord ont suivi, à l'aide du National Radio Astronomy Observatory et l'installation d'Arecibo à Puerto Rico. Les scientifiques de Phoenix ont ciblé des étoiles à proximité, semblables au Soleil et observé environ 800 étoiles, ainsi que des exoplanètes spécifiques découvertes après que le projet Phoenix ait commencé. Pour chaque étoile, près de deux millions de chaînes de données ont été analysées. Les scientifiques de Phoenix ont développé une technique de pointe de "suivi d'interférences en temps réel", en utilisant un second radiotélescope pour confirmer les signaux prometteurs. Le Projet Phoenix a conclu ses trois campagnes d'observations en Mars 2004.

En 2001, Paul Allen, cofondateur de Microsoft Corporation, a prévu 25 millions de dollars des fonds de démarrage pour ce qui est devenu connu sous le nom du Allen Telescope Array (ATA), un ensemble planifié de 350 paraboles de radioastronomie pour la recherche SETI. L'Institut SETI a ensuite soulevé 25 millions de dollars pour construire les 42 premières paraboles, qui ont commencé a être exploitées en 2007. L'ATA peut éventuellement être en mesure de rechercher des étoiles voisines environ 100 fois plus rapidement que le Projet Phoenix et pourrait élargir la couverture de recherche du projet Phoenix à 100 000 et peut-être jusqu'au plus grand nombre de 1.000.000 d'étoiles à proximité. Autre chose s'est produit pour les scientifiques de SETI au printemps 2011, lorsque des coupures budgétaires par la National Science Foundation (NSF) et l'État de la Californie les ont obligés à mettre en veilleuse l'équipement de l'ATA. Le coût annuel approximatif des opérations quotidiennes de l'ATA était de 1,5 millions de dollars en plus du 1 million $ attribué chaque année pour l'analyse et la recherche scientifique. La NSF a réduit son appui de 90 pour cent et l'État de Californie a également coupé le financement du Radio Astronomie Laboratoire de Berkeley, qui a collaboré avec l'Institut SETI dans la planification et le fonctionnement de la Loi antiterroriste de 2004 à la crise de 2011. Cette crise a été suivie par un autre retour du SETI en Décembre 2011, lorsque la Loi antiterroriste a été sortie de son hibernation. Grâce à une campagne de collecte de fonds, SETIStars.org qui a donné $ 200,000 et une collaboration séparée avec l'Armée de l'Air, l'Institut SETI était en mesure d'amener l'ATA en ligne. Les scientifiques peuvent désormais utiliser les capacités uniques de l'ATA pour analyser les dizaines de millions de longueurs d'onde émises par les plus de 1.200 exoplanètes récemment identifiées par la sonde Kepler, des dizaines qui pourraient potentiellement soutenir la vie.

Depuis l'annulation du Congrès, l'intérêt de la communauté scientifique et en général de public a augmenté considérablement sur la réalité de l'astrobiologie. Un épisode notable de 1996 a été celle de la "roche de Mars," une météorite découverte en Antarctique que les scientifiques à l'époque ont cru qu'elle pouvait contenir des microfossiles martiens (une possibilité qui reste non prouvée), et une réunion subséquente présidé par l'ex-vice-président Gore avec des experts nationaux sur les implications scientifiques et sociétaux de la Vie extraterrestre potentielle au cours des 15 dernières années, le nombre d'exoplanètes connues a augmenté considérablement d'une petite poignée à plus de 800 confirmées, avec plus de 1.200 exoplanètes potentiellement identifiées par l'équipe scientifique de l'engin spatial Kepler en Juillet 2013. Le programme originel de la NASA, composé de plusieurs grands télescopes spatiaux, a commencé à être préparé à la fin 1990. L'administrateur de la NASA Dan Goldin pense que d'une certaine façon, la biologie était l'avenir de l'espace, et il a encouragé les employés à étudier la biologie alors que peu avaient une formation biologique dans le milieu des années 1990. (...)

(...) Avec la fin de programme SETI de la NASA, les astronomes ont de plus en plus compté sur le financement privé pour les expériences de SETI. Comme le nombre et la variété des projets ont augmenté, ceux qui sont impliqués dans la recherche dans les sciences sociales se sont engagés dans un effort de planifier une réussite. Comme l'historien Steven J. Dick le précise dans son chapitre « Le rôle de l'anthropologie dans la SETI: une perspective historique », cet engagement a commencé sur une petite échelle, peu après que l'expérience du projet Ozma ait eu lieu. Depuis le début des années 1960, les anthropologues ont sporadiquement débattu de la pertinence de l'évolution humaine à la compréhension des civilisations extraterrestres, et ils ont tenté d'anticiper les impacts culturels si on détectait une intelligence extraterrestre. Les anthropologues ont contribué à ce dialogue à travers une variété de réunions, y compris un ensemble de conférences soviéto-américaine communes et des ateliers de la NASA sur l'évolution de l'intelligence et de la technologie, ainsi que l'impact sociétal de découvrir la vie au-delà de la Terre.

Parmi les résultats de ces collaborations avec la communauté SETI, les anthropologues ont participé aux discussions de l'équation de Drake, une heuristique qui estime le nombre de civilisations dans une galaxie émettant actuellement une preuve de leur existence. En particulier, les anthropologues ont tenté de quantifier la probabilité que l'intelligence et la technologie évolueront sur des mondes porteurs de vie.

Par l'analyse de Steven J. Dick, si les scientifiques de SETI trouvent le type de signal artificiel qu'ils recherchent, nous pouvons être sûr qu'il provient d'une intelligence qui a beaucoup changé au cours de sa vie. Si l'intelligence extraterrestre est beaucoup plus ancienne que la civilisation humaine, un présupposé de la plupart des stratégies de recherche SETI, et aussi de l'avis de Dick, cela va inévitablement avoir une conséquence sur une évolution culturelle.

analogies archéologiques

Dans les scénarios SETI standards, où les humains et les extraterrestres sont séparés par des milliards de kilomètres, même un signal voyageant à la vitesse de la lumière peut prendre des siècles ou des millénaires pour atteindre ses destinataires. Ainsi, la communication interstellaire peut être une transmission unidirectionnelle de l'information, au lieu d'un échange de va-et -vient. Quand nous cherchons des analogies sur le fait de contacter des distances interstellaires, l'archéologie fournit des parallèles fascinants, étant donné que le succès de ses praticiens est identique à ce que les scientifiques du SETI sont, chargés de la reconstruction de civilisations perdues depuis longtemps à l'aide de preuves potentiellement fragmentaires. Dans " Un conte des deux analogues : apprendre à distance à partir de la Grèce antique et des Mayas et le problème du Déchiffrage de Radio Transmissions Extraterrestres ", l'anthropologue Ben Finney et l'historien Jerry Bentley suggèrent que nous pourrions obtenir des indices sur le décodage de messages extraterrestres en examinant les tentatives passées de décoder des langues mortes ici, sur Terre. Comme leur chapitre le montre, cependant, nous devons être prudents sur quels exemples à utiliser pour nos études de cas. Étant donné l'importance que cette analogie a joué dans les milieux SETI au fil des ans, et le fait que les leçons mises en évidence par Finney et le chapitre de Bentley sont également applicables à d'autres défis de la traduction et de déchiffrements traités ailleurs dans ce volume, un aperçu étendu de leur argument est au point.

Finney et Bentley commencent par noter une analogie souvent citée pour détecter un signal de message provenant de l'espace : la transmission de la connaissance de la Grèce antique à l'Europe médiévale. Pendant le Moyen Age, les savants européens avaient perdu un grand nombre d'œuvres grecques sur la philosophie, la littérature et la science. Heureusement, des copies de ces traités ont été conservées par les savants islamiques, notamment en Espagne et en Sicile. Ainsi, alors que l'Europe est entrée dans la Renaissance, les savants occidentaux ont pu récupérer ces grecs classiques des centres islamiques d'apprentissage, soit directement à partir des manuscrits originaux ou par des traductions arabes. Et au cours des décennies suivantes et des siècles, la " jeune " civilisation européenne a été en mesure d'apprendre plus de la civilisation grecque, même si les deux ont été séparées par de longues étendues de temps. L'analogie est une bonne chose pour le contact entre la Terre et les civilisations extraterrestres recherchées par SETI, parce que si nous réussissions à détecter des signaux riches en information, ils peuvent provenir de civilisations mortes depuis longtemps. L'impact peut être encore plus édifiant pour nous que l'afflux de connaissances classiques l'était pour le début de l'Europe moderne. Cette récupération de la connaissance antique fournie aux Européens de la Renaissance avec d'autres façons de voir le monde, qui a conduit, à son tour, à de nouvelles synthèses de connaissances anciennes et le début des modernes. Si un jour nous détectons et décodons des messages de civilisations au-delà de la Terre, nous aurons des possibilités similaires pour juxtaposer les visions terrestres et celles d'ailleurs. Mais, Finney et Bentley nous avertissent, cela ne pourrait pas être aussi simple que ça. Bien que la comparaison grecque est instructive, comme toute analogie, cela ne dit pas toute l'histoire. Pour une compréhension plus nuancée, ils se tournent vers d'autres exemples de décodage d'écritures anciennes : les hiéroglyphes égyptiens et mayas. Considérant ici pour le premier cas, que la clé de décodage des hiéroglyphes égyptiens antiques a été trouvée dans une dalle maintenant connue comme la Pierre de Rosette, découverte en 1799 par l'armée de Napoléon lors d'une campagne militaire française en Egypte. Cette pierre contient le même texte écrit en trois langues. Parce que les linguistes européens du 19ème siècle pouvaient lire une de ces langues, ils ont été en mesure de comparer les trois inscriptions et ainsi déchiffrer le système d'écriture qu'ils avaient été incapables de décoder : les hiéroglyphes égyptiens. Ce qui peut être évident, c'est que si l'on reçoit un message des extraterrestres, nous ne pouvons pas compter sur eux pour fournir des traductions directes d'une de leurs langues maternelles dans n'importe quelle langue terrestre. Ce qui, disent Finney et Bentley, pourrait limiter ce que nous pouvons apprendre des extraterrestres. Nous pouvons être en mesure de comprendre des mathématiques de base et de l'astronomie, mais une fois que les extraterrestres commencent à décrire leurs cultures, la compréhension interstellaire peut en souffrir considérablement. Finney et Bentley soulignent que ces premiers succès dans le décryptage de pièces scientifiques d'un message extraterrestre pourraient en fait se tenir dans la façon de mieux comprendre des parties spécifiquement culturelles du message. Par analogie, ils notent que lorsque les chercheurs européens ont commencé à décoder les hiéroglyphes mayas, leurs premiers succès a été en reconnaissant le système de base de numérotation utilisé par les Mayas, ainsi que leurs systèmes de calendriers, qui étaient fondés sur les mouvements visibles de la Lune et du Soleil. En bref, les mathématiques et la science ont servi de base pour la communication, tout comme de nombreux scientifiques de SETI l'ont prédit, ce sera le cas aussi pour la communication interstellaire. (...)

(...) Les scientifiques de SETI peuvent apprendre une leçon importante de l'histoire du décodage des hiéroglyphes. Les hypothèses préliminaires sur la nature du message peuvent nous induire en erreur, surtout quand ces hypothèses nous aident à décoder les parties du message. S'il est vrai que certains personnages mayas font directement référence à des chiffres et des mois, la grande majorité ne le font pas. La clé pour décoder les hiéroglyphes, et peut-être aussi des messages d'extraterrestres, est de rester ouvert à de nouvelles possibilités, même si elles semblent contredire les succès initiaux. Le théoricien littéraire Richard Saint-Gelais est moins optimiste que Finney et Bentley pour que les techniques linguistiques utilisées pour décoder les textes anciens puissent être appliquées avec succès à des messages interstellaires.

(...) Le travail de Douglas Vakoch sur la construction interstellaire du message, qui met l'accent sur la relation entre la langue et la culture, a beaucoup en commun avec l'anthropologie. Le linguistique Vakoch a également joué un rôle dans le ralliement de la communauté de l'anthropologie à l'étude de Signaux ETI. La session intitulée «Anthropologie, Archéologie et Interstellar Communication" lors de la réunion annuelle de 2004 de l'American Anthropological Association, 30 ans après la réunion précédente de l'AAA sur le sujet, démontre la possibilité d'un rôle plus important pour les anthropologues dans SETI. Ce rôle va du savant à la popularité; parmi les contributions anthropologiques les plus connues à SETI sont les romans de science-fiction de l'anthropologue Mary Doria Russell. Dans le sens le plus général, c'est l'évolution culturelle qui anime la relation entre SETI et l'anthropologie. Si, comme la plupart des partisans de SETI le croient, l'intelligence non humaine dans l'univers existe depuis des millions ou des milliards d'années, nous savons une seule chose de certaine : une évolution culturelle s'est produite. On peut spéculer exactement sur ce que le résultat aurait pu être. L'univers peut, par exemple, être postbiologique, plein d'intelligences artificielles, précisément parce que l'on doit prendre en compte l'évolution culturelle.

Dans “Beyond Linear B: The Meta-semiotic Challenge of Communication with Extraterrestrial Intelligence”, Saint-Gelais note que les scientifiques de SETI qui reçoivent un message d'une intelligence extra-terrestre devront faire face à une double tâche. Ils doivent d'abord reconnaître le signal comme un message et doivent ensuite déterminer ce que cela signifie, le tout sans avoir aucun arrangement préalable avec l'expéditeur sur les plages acceptables de formats ou de contenus. En analogie terrestre de ce projet, Saint-Gelais décrit le processus par lequel les textes anciens ont été déchiffrés. Initialement, le linguiste doit déterminer les éléments constitutifs d'une langue sur la base d'un échantillon limité, ses phonèmes (ou sons) et des mots qui portent un contenu sémantique. Cela doit être fait sans savoir, par exemple, le nombre de lettres que la langue inconnue contient et si les variations entre les caractères ressemblants sont dus aux différences qui se produisent lors de l'écriture dans la même lettre deux fois ou au fait qu'elles représentent bien deux lettres différentes. La percée dans le décodage des langues inconnues proviennent généralement par la découverte d'un texte bilingue où le même passage apparaît à la fois dans la langue inconnue et dans une langue connue du déchiffreur, comme dans le cas de la Pierre de Rosette. Même lorsque seuls des textes fragmentaires sont disponibles, une traducteur peut parfois identifier les noms propres à utiliser comme point de départ. Mais dans la communication interstellaire, nous n'aurions pas de textes bilingues et aucun noms propres reconnaissables par les deux civilisations.

(...) L'Archéologue Paul Wason est d'accord avec d'autres contributeurs de ce volume qu'il peut y avoir d'importants obstacles, peut-être insurmontables pour l'interprétation de la signification spécifique des messages des extraterrestres. Néanmoins, il affirme dans " Inférence Intelligence : Préhistoire et extraterrestre " que l'archéologie peut apporter une contribution significative en aidant à préciser quand un signal est en fait conçu comme un moyen de communication. Pour ce faire, cependant, cela exige une combinaison créative de différentes lignes de raisonnement. Wason observe que les archéologues utilisent parfois des « analogies ethnographiques », en s'appuyant sur une compréhension des cultures auxquelles les anthropologues modernes ont accès, afin qu'ils puissent faire des comparaisons sur des cultures passées pour laquelle nous n'avons pas un accès immédiat et complet. Ainsi, les outils de pierre trouvés sur les sites archéologiques en Europe ont pu être reconnus comme des outils plutôt que de simples roches formées naturellement, que quand ils ont été considérés comme apparentés aux outils de pierre utilisés par les Amérindiens contemporains. De même, Wason fait valoir, que les scientifiques de SETI peuvent mal identifier des signes d'intelligence extraterrestre. Le défi est donc de trouver une gamme assez large d'analogies pour que les scientifiques puissent en venir à reconnaître les manifestations de l'intelligence extraterrestre, même quand ils ressemblent à un phénomène naturel. Si nous avons ces analogies, soutient Wason, nous aurons également besoin d'avoir un " contexte intellectuel " qui nous permet d'identifier des signes d'intelligence. Ce n'est que lorsque les gens ont pris au sérieux la possibilité que des roches ébréchées pourraient être des outils préhistoriques qu'ils ont été prédisposés à les chercher. Jusque-là, cet élément de preuve de base pour la reconstitution de civilisations disparues a été tout simplement ignoré par les archéologues faisant des stages en Europe.

La difficulté de reconnaître l'imprévu, suggère Wason, peut apporter une solution au paradoxe de Fermi, qui demande : « Si l'intelligence extraterrestre existe, pourquoi ne l'avons-nous pas trouvée ? " Wason répond à cette question en faisant remarquer que nous avons été incapables de nous libérer suffisamment de nos idées préconçues pour reconnaître l'existence de l'intelligence extraterrestre. Si nous assemblons les variétés de données à partir de laquelle nous allons juger si nous avons pris contact avec une intelligence extraterrestre, Wason nous rappelle l'utilité de la méthode du « câblage » du raisonnement, à travers laquelle tout élément de preuve peut en lui-même être un raccourci, comme les brins d'un câble qui vont chacun sur une partie seulement de la longueur totale du câble. Néanmoins, en reconnaissant qu'une solide argumentation, comme un solide câble, peut être constituée d'éléments qui sont en elle-même ne suffisent pas à déterminer l'artificialité d'un signal, mais que lorsque l'interaction peut être puissante, nous pouvons être ouvert à la reconnaissance de l'intelligence où nous pourrions la manquer autrement. Aussi Wason reconnaît de nombreux problèmes de systèmes d'interprétation symboliques dans lesquels des "signes " sont liés dans une relation arbitraire pour les idées qu'ils signifient - il soutient également que nous pourrons peut-être avoir une idée générale de l'intention d'un message, même si nous ne pouvons pas deviner sa signification spécifique. En effet, il suggère que même notre capacité à détecter une planification peut être un trait d'évolution, qui peut être partagé par des êtres intelligents sur d'autres mondes, ce qui rend plausible que, même si nous ne pouvons pas comprendre ce que l'autre civilisation est en train de dire, des êtres intelligents peuvent avoir la capacité de reconnaître que quelqu'un dit quelque chose.

Anthropologie, Culture et Communication

Dans «L'anthropologie à distance: SETI et la production du savoir dans la rencontre avec un Autre Extraterrestre», l'anthropologue John Traphagan cherche un analogue de nos tentatives pour comprendre les civilisations extraterrestres dans les efforts occidentaux pour comprendre la culture japonaise. Comme indiqué plus haut, dans les scénarios SETI standards, le contact se produit sur de vastes distances interstellaires, sur des échelles de temps de plusieurs décennies, des siècles, voire des millénaires. Contrairement au stéréotype des anthropologues qui rencontrent des membres d'autres cultures face-à-face pour l'apprentissage de leur langue dans le processus, l'anthropologue américaine Ruth Benedict, un interprète clé de la culture japonaise à l'Ouest, s'est largement fondée sur les données recueillies par d'autres pour les recherches qu'elle a été chargée de faire par le gouvernement des États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'impossibilité d'observer et d'interagir avec ses sujets comme les anthropologues traditionnellement le font, Ruth Benedict a analysé à la place les transcriptions des entretiens avec les Américains japonais dans des camps d'internement du sud-ouest américain. (...)

Est-ce que les rencontres entre les civilisations terrestres peuvent nous aider à réfléchir sur la prise de contact radio avec des civilisations extraterrestres ?

Les exemples couramment proposés de l'impact brutal de la technologie de puissants peuples d'invasion sur les populations autochtones ne s'appliquent pas directement puisque le contact radio serait seulement intellectuel. Il existe, cependant, un type de rencontre entre les civilisations terrestres qui se produit sans aucun contact physique et implique la transmission passive de la connaissance d'une civilisation à l'autre sans aucune possibilité d'une conversation réelle. Ici, sur la Terre de telles rencontres ont eu lieu à chaque fois que les chercheurs ont été en mesure de déchiffrer les textes anciens, ils-ont été écrits dans les livres, gravés sur la pierre ou de l'argile, ou peints sur des poteries et renseignent sur des civilisations disparues qui les ont produites. Une telle rencontre a eu lieu à l'époque médiévale, où les savants d'Europe occidentale ont commencé à en apprendre davantage sur la philosophie grecque antique et la science de la traduction des textes. Etant donné que la connaissance acquise de ces textes est dite avoir stimulé l'évolution de l'Ouest et le développement de la science moderne, les théoriciens SETI ont proposé ce cas comme un analogue de la façon dont nous pourrions intellectuellement bénéficier de déchiffrer et étudier les transmissions radio émis par une civilisation extraterrestre avancée sans (ou avant) de tenter les deux sens d'une communication.

De la Grèce antique à l'Europe médiévale occidentale

Au cours de l'époque classique, la propagation de l'apprentissage du grec s'étend dans tout le bassin méditerranéen. Après l'effondrement de l'Empire romain au 5ème siècle de notre ère, l'étude de la philosophie grecque et leur science ont largement disparu en Europe occidentale, avec la compréhension de la langue grecque elle-même. La connaissance de la philosophie grecque classique et de leur science a été entièrement maintenue, toutefois, dans les mondes byzantins et arabes. Les savants grecs de l'Empire byzantin ont continué

a étudier des textes classiques, et jusqu'à la chute de l'empire en l'an 1453, ils ont maintenu une tradition vivante de commenter les savoirs classiques et en les adaptant aux besoins contemporains. Pendant ce temps, à partir du 7ème siècle après JC, les peuples arabes ont mêlé la pensée classique grecque avec les connaissances persanes et indiennes alors qu'ils envahissaient le nord, l'est et l'ouest, sous la bannière de l'Islam. Les Érudits musulmans ont converti les œuvres d'Aristote, de Platon, et d'autres savants grecs classiques en arabe, et au cours du demi-millénaire suivant ont cherché à concilier les valeurs islamiques avec les traditions séculaires de la philosophie grecque et leur science, ainsi que la médecine indienne et les mathématiques.

Au cours de la période médiévale, les chercheurs d'Europe occidentale ont ainsi pu se tourner vers l'Empire et des centres d'érudition islamique en Sicile et en Espagne byzantine pour récupérer la connaissance de l'apprentissage du grec classique, par exemple, le système éducatif islamique a joué un rôle important en apportant Aristote à l'attention des philosophes et des théologiens catholiques romains. Bien que les pensées néoplatoniciennes d'Ibn Sina, ou Avicenne (980-1037 AD), ont commandé le plus de respect dans le monde arabe, les œuvres de ces philosophes islamiques ont donné à Aristote l'inspiration d'avoir suggéré la possibilité d'une puissante synthèse entre la pensée analytique et la foi religieuse. Le plus influent était Ibn Rushd (AD 1126-1198), également connu sous le nom d'Averroès, qui produit de volumineux commentaires sur Aristote. Ibn Rushd a passé la plupart de sa carrière à Cordoue, Séville et Marrakech, où les érudits juifs se sont familiarisés avec son travail. Ils en ont discuté entre eux et largement contribué à le faire connaître parmi les érudits chrétiens, dont certains ont entrepris leurs propres traductions des textes de l'arabe au castillan.

Ayant ainsi pris conscience de la puissance explicative de la pensée d'Aristote, les philosophes et les théologiens chrétiens se sont engagés dans l'aventure remarquable de la scolastique, l'effort de synthétiser Aristote et la Chrétienté. La connaissance directe d'Aristote en Europe de l'Ouest est parvenue sous forme de beaucoup de grec à partir de sources islamiques. Les traductions latines d'Aristote de la Sicile et l'Espagne islamiques, faites surtout par des universitaires juifs, étaient moins que satisfaisantes car elles passaient original grec d'Aristote à la fois par les filtres arabe et latin. Ainsi, chaque fois que possible, les théologiens catholiques ont cherché à obtenir des traductions d'Aristote faites directement à partir de textes grecs ; Saint Thomas d'Aquin (1225-1274 AD), par exemple, a commandé beaucoup de ces œuvres. Beaucoup de ces traductions sont venus de l'Empire byzantin, tandis que d'autres sont venues de textes grecs conservés dans les bibliothèques de la Sicile islamique et l'Espagne. Néanmoins, les traductions de l'arabe sont restées en circulation jusqu'à la Renaissance où des Humanistes ont préparé des versions nouvelles de textes grecs lors des 15ème, 16ème, et 17ème siècles. Les Islamiques ont également stimulé l'intérêt de l'Europe occidentale dans la science grecque classique. En Sicile, l'Espagne et le Moyen-Orient, les Européens de l'Ouest ont appris à propos de la science et de la médecine islamiques, qui ont attiré en même temps les traditions grecques et indiennes. Ils ont demandé et acheté les traductions de Ptolémée, Galien, Hippocrate, et d'autres scientifiques classiques. Encore une fois, les savants juifs polyglottes et traducteurs de différentes écoles ont préparé nombre de ces traductions, travaillant à partir de textes originaux grecs lorsqu'il était disponible et sinon de traductions des originaux grecs en arabe. La compréhension de la science grecque classique qui a résulté de ces efforts a profondément influencé l'Europe occidentale du 12ème siècle jusqu'au 16ème siècle, époque à laquelle, cependant, Copernicus et Vésalius étaient sur le point de lancer la science et la médecine de l'Europe occidentale sur de toutes nouvelles trajectoires qui allaient dépasser les études scolaires à partir des textes grecs classiques.

Est-ce que le rôle joué par cette transmission au carrefour de l'apprentissage du grec classique à l'Europe médiévale occidentale, en stimulant le développement de l'apprentissage et de la science, peut fournir une analogie utile pour penser à l'impact possible de textes transmis par des extraterrestres avancés dans la science et l'apprentissage moderne ? Au mieux, la réponse semble être de haute qualité peut-être. Pour établir les évidences, les anciens philosophes et scientifiques grecs; leurs successeurs et traducteurs arabes, byzantins, et juifs; et les chercheurs d'Europe occidentale qui ont reçu cette formation, étaient des cousins culturels étroits de la même espèce biologique, qui pouvaient facilement apprendre les langues des autres et déchiffrer leurs systèmes respectifs d'écriture. En revanche, le fossé qui nous séparerait - sauf pour quelques extraordinaire convergences - de toutes transmissions radio tentées par des extraterrestres que l'on pourrait recevoir, serait certainement immense. Ceci suggère que si nous voulons employer des analogies terrestres pour l'étude de civilisations extraterrestres, nous devrions examiner les cas dans le monde où le fossé culturel / linguistique entre des savants morts depuis longtemps et d'autres plus tard, qui tentent de déchiffrer et d'apprendre des textes anciens sont significativement supérieurs que ceux entre les anciens auteurs grecs et les lecteurs médiévaux d'Europe occidentale.

Casser le code Maya

La saga des tentatives, par des chercheurs européens et américains, pour déchiffrer les inscriptions laissées par les anciens Mayas, puis pour entrer dans leur monde intellectuel, fournit un tel cas à considérer, parce que la rencontre culturelle entre les étudiants des 19e et 20e siècles sur les anciens Mayas et les Mayas eux-mêmes est à peu près la plus grande que l'on puisse trouver sur ce globe entre deux civilisations dans le passé et le présent. Les Mayas sont considérés comme les descendants des peuples du Nord de l'Asie, dont la colonisation des Amériques a commencé il y a environ 20.000 ans ou plus. Eh bien, après que ces émigrants se soient répandus de l'Alaska à la Terre de Feu, les hautes cultures basées sur l'agriculture intensive se sont développées dans les Andes, le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud et dans la région méso-américaine du Mexique et d'Amérique centrale. Bien que certains aient supposé l'influence chinoise ou du sud-est asiatique sur les hautes cultures du Nouveau Monde, la plupart des chercheurs estiment qu'ils se sont développés indépendamment de ceux de l'Ancien Monde.

Les archéologues appellent la civilisation d'où proviennent la majorité des inscriptions mayas connues "classique Maya." elle a prospéré dans les basses terres du sud du Mexique, Guatemala, Belize, et l'ouest du Honduras d'environ + 250 à près de 900 de notre ère. Disséminés dans cette région se trouvent les vestiges de temples consistants, de pyramides, stèles et autres structures, de nombreux centres administratifs et cérémoniels architecturaux. Les sociétés qui ont construit et occupé ces centres sont généralement décrites comme des royaumes primitifs ou des Cités-États naissants, gouvernés par des rois divins et souvent en guerre les uns contre les autres. Le développement de la civilisation autochtone maya classique a pris fin vers le 9ème siècle. A ce moment, les uns après les autres, les royaumes mayas se sont effondrés, et leurs lieux centraux ont été abandonnés à la forêt tropicale. L'épuisement des sols tropicaux par les populations en plein essor de ces royaumes, un changement climatique, une révolte paysanne et une invasion provenant des montagnes du Mexique ont tous été proposés, seuls ou en combinaison, pour tenir compte de cet effondrement. Au cours de la période "post-classique" (+900 à +1500), les peuples mayas ont continué à vivre dans toute la région, mais sans les grands centres et la haute culture de l'époque classique, sauf dans le nord de la péninsule du Yucatan, où pendant 600 ans, une civilisation d'influence mexicaine a prospéré jusqu'au temps de la conquête espagnole.

Malgré la conquête espagnole et l'impact ultérieur de maladies importées, la colonisation directe et la répression culturelle, quelque trois millions de Maya vivent maintenant au Mexique et en Amérique centrale. La plupart d'entre eux parlent toujours les langues mayas et conservent, même à un niveau atténué, la plupart des structures des croyances, mais pas les scripts de leur ancêtres. Dans les années 1820, 1830 et 1840 les explorateurs de l'Europe et des États-Unis ont commencé à "découvrir, avec l'aide de guides Maya les centres cérémoniels longtemps abandonnés de l'époque classique, qui avaient alors été recouverts par les forêts tropicales depuis des siècles. Sculptées en relief sur les grandes stèles et sur les murs et les linteaux de certains bâtiments, les explorateurs ont trouvé ce qui semblait être des inscriptions élaborées composées d'une longue série de hiéroglyphes. Ces inscriptions, ainsi que des symboles similaires peints sur couches de plâtre recouvertes de quelques inscriptions qui ont échappé à la destruction des ravages du temps et de prêtres espagnols zélés, et ceux peints sur les urnes en céramique archéologiques, constituent l'ensemble du corpus de documents textuels sur lesquels les chercheurs ont dû travailler pendant un siècle et demi. C'est seulement récemment, toutefois, que ces chercheurs ont réussi à casser le code Maya. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Selon le maya Michael Coe, les chercheurs ont été induits en erreur par leur conviction que les hiéroglyphes (souvent appelés simplement «glyphes») avec lesquels les Mayas ont écrit étaient «idéographiques», dans le sens où chacun transférait une idée directement à l'esprit, sans égard à la parole. Ce même "mythe idéographique" a également gêné le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique égyptienne. Au 3ème siècle après JC, le philosophe néoplatonicien Plotin s'était émerveillé de voir comment les anciens Égyptiens pouvaient exprimer leurs pensées directement dans leurs hiéroglyphes apparemment pictographiques sans l'intervention des «lettres, des mots et des phrases." "Chaque signe distinct," il avait proclamé, " est en lui-même un morceau de la connaissance, une sagesse, un morceau de la réalité, immédiatement présent. " Ces mots, réédités à Florence, l'année où Colomb a atteint le Nouveau Monde, a enflammé l'imagination de la Renaissance sur la sagesse de l'Egypte ancienne, où les gens pouvaient exprimer leurs pensées sous forme de dessins sans l'intervention de l'écriture. Athanase Kircher, un jésuite allemand qui a enseigné les mathématiques et l'hébreu dans la Rome de la Renaissance, a largement admiré des «traductions» de hiéroglyphes égyptiens, qui, comme l'égyptologue Sir Alan Gardiner l'a dit, "dépassent toutes les bornes dans leur imagination folle." Sans une véritable clé des hiéroglyphes, Kircher pouvait arbitrairement leur attribuer un sens, pensait-il. Seulement jusqu'à ce que les années 1820 fassent que le brillant linguiste Jean-François Champollion puisse enfin montrer le chemin vers la traduction des hiéroglyphes égyptiens.

En utilisant la nouvellement découverte Pierre de Rosette sur laquelle, en 196 avant JC, le même message a été inscrit en hiéroglyphique égyptien, en égyptien démotique et en grec et avec ses compétences linguistiques considérables, il était capable de lire les hiéroglyphes comme une forme phonétiquement écrite d'une langue autrefois parlée, non pas comme une collection d'idéogrammes séparés de la parole. Ainsi, dans un ouvrage classique sur les ruines mayas découvertes récemment, John Lloyd Stephens écrit du grand centre Maya classique de Copan : " une chose que je crois, c'est que son histoire est gravée sur ses monuments. Aucun Champollion n'a encore apporté les énergies de son esprit curieux. Qui doit les lire ? "

L'abbé Brasseur de Bourbourg fait l'une des premières tentatives. Il avait découvert un manuscrit écrit au 16ème siècle par Diego de Landa, l'évêque du Yucatan, juste après sa conquête par l'Espagne. Dans ses pages, Brasseur pensait avoir trouvé une clé pour déchiffrer l'écriture Maya. De Landa avait redessiné les glyphes et transcrit en espagnol les noms des jours dans le calendrier de 260 jours Maya et les noms des mois pour leur 360 jours d'année solaire. En outre, il a enregistré, ou pensait qu'il le faisait, les symboles mayas pour chaque lettre de l'alphabet espagnol. Cependant, alors que Brasseur était sur la bonne voie dans ses traductions calendaires, il était plus mal que bien quand il a interprété les glyphes noncalendricaux comme des lettres phonétiques d'un alphabet maya au lieu de ce qu'ils étaient apparemment : des tentatives faites par les guides Maya de de Landa pour trouver un symbole Maya qui, quand on lui parle, correspondait plus ou moins à la prononciation espagnole de chaque lettre de l'alphabet espagnol...

Considérant que Champollion avait été un expert linguiste et connaissait le copte, que la langue égyptienne moderne descend de l'ancienne Egypte, ni Brasseur, ni aucun des autres candidats à être épigraphistes qui l'ont suivi n'ont les compétences linguistiques requises et la connaissance des langues mayas comme un Champollion du Nouveau Monde. Beaucoup d'entre eux ont nié qu'il était nécessaire de connaître la linguistique ou toute langue maya parce qu'ils croyaient que les glyphes ne sont pas symboliques de la parole, mais étaient des idéogrammes purs, comme cela avait déjà été revendiqué pour les hiéroglyphes égyptiens. En 1950, Sir Eric Thompson a maintenu que les glyphes mayas non-numericaux/calendricaux, n'exprimaient pas une chose aussi banale que la langue, mais plutôt des concepts de "mythologie mystique symbolisée".

Sa reprise de telles absurdités néoplatoniciennes peut sembler risible, sauf pour le fait que son pouvoir et son influence parmi les "Mayanistes" de son époque lui ont permis de bloquer à lui seul pendant plusieurs décennies toutes les tentatives de lire le script Maya comme une forme écrite des langues parlées autrefois.

Deux ans après la déclaration de Thompson, cependant, Yuri Knorosov, un épigraphiste russe brillant à l'extérieur du cercle de mayanistes européens et américains de l'Ouest, a publié un document exceptionnel qui a ouvert la voie vers l'utilisation de l'analyse linguistique et la connaissance des langues mayas pour déchiffrer les inscriptions. Il a découvert que les principes de l'écriture maya étaient semblables à ceux qui opèrent dans d'autres systèmes hiéroglyphiques. Alors qu'ils semblaient pictographiques (et probablement ils l'étaient à l'origine), les glyphes sont apparus comme des signes ou des morphèmes (les plus petites unités significatives de la parole) phonétiques-syllabiques et pourraient être lues à l'aide des connaissances acquises à partir de l'étude de langues mayas survivantes. Depuis lors, une nouvelle génération de savants linguistes sur le maya, des historiens de l'art, archéologues et ethnographes, ainsi que des épigraphistes spécialisés - ont suivi l'exemple de Knorosov, ont commencé à lire les inscriptions avec une certaine facilité et à en apprendre davantage sur la politique mayas, les guerres, les pratiques religieuses, et d'autres facettes de cette culture fascinante.

Michael Coe, dont l'analyse a été suivie ici, souligne à quel point l'approche linguistique a procédé dans ce déchiffrement, comme cela a été à chaque autre scénario de déchiffrement d'une ancienne écriture. Il va même jusqu'à affirmer catégoriquement que "aucune écriture n'a jamais été cassée, ce qui est en fait actuellement traduit, c'est seulement le langage lui-même connu et compris." Coe propose comme un cas sur ce point les inscriptions des habitants étrusques du centre de l'Italie avant l'avènement de l'État romain. Il y a plus de 10.000 inscriptions funéraires écrites en étrusque dans un script similaire à celui du début des Grecs et, comme le Grec, finalement dérivé de l'écriture phénicienne. Mais personne n'a découvert une "pierre de Rosette" avec des textes parallèles en étrusque et en latin ou toute autre langage connu. Apparemment, les Romains n'ont jamais pris la peine de décrire et analyser la langue de leurs sujets étrusques. En conséquence, déclare Coe, "l'étrusque peut être lu, mais il n'a jamais été traduit."

Ceux qui pourraient objecter que l'écriture chinoise, avec ses dizaines de milliers de caractères, doit sûrement être idéographique doivent lire "la langue chinoise de John DeFrancis", dans lequel DeFrancis démystifie les caractères chinois, en démontrant que ces signes, malgré leur débuts pictographiques, ont évolué pour être principalement des symboles phonétiques sémantiques.

Discussion

Le cas Maya semble saper de fait les espoirs de traduire les messages que les scientifiques de SETI travaillent à détecter. Si nous avons été incapables de traduire d'anciennes écritures humaines sans une certaine connaissance de la langue parlée qu'elles représentent, quelles perspectives nous avons d'être en mesure de comprendre les transmissions radio provenant d'autres mondes pour lesquels nous disposons ni "Pierre de Rosette", ni aucune connaissance des langues qu'ils codent ?

Un écosystème unique de lagons et de plaines salées découvert

![]() Par

yvesh

Le 12/12/2023

Par

yvesh

Le 12/12/2023

Un écosystème unique de lagons aux eaux cristallines et de plaines salées découvert dans le désert argentin

Des monticules verts de stromatolites fleurissent au fond d'un lagon de la Puna de Atacama en Argentine.(Crédit image : Brian Hynek)

Des chercheurs ont découvert un écosystème étonnant de lagons aux eaux cristallines et de plaines salées dans le désert argentin de Puna de Atacama, qui pourrait offrir une fenêtre sur les débuts de la vie sur Terre et sur Mars.

Un patchwork de lagons aux eaux cristallines et de vastes plaines salées dans le désert argentin de Puna de Atacama forme un écosystème surnaturel qui ne ressemble à « rien de ce qu'un scientifique ait jamais vu ». disent les chercheurs.

Ces lagons inédits abritent des monticules de roches recouverts de microbes qui, à première vue, ressemblent à certaines des premières formes de vie connues sur Terre. Les chercheurs ont découvert ce monde perdu par hasard après avoir repéré un réseau d’étranges mares sur des images satellite du désert du nord-ouest de l’Argentine.

Puna de Atacama est un plateau géant situé à plus de 3 660 mètres d'altitude, à la frontière argentine avec le Chili. Là-bas, la haute altitude, les conditions arides et le soleil de plomb se combinent pour former un environnement hostile où peu de plantes et d’animaux survivent.

En avril 2022, Farías l'a amené sur l'un de ses sites d'étude dans le nord-ouest de l'Argentine. Pour y arriver, les scientifiques ont roulé environ neuf heures sur un chemin de terre. Ils sont restés dans un village d’environ 35 habitants qui dépendent d’une seule source pour leur eau. Lors de sa dernière nuit au village, Hynek parcourait des images satellite du désert environnant et a vu quelque chose d'étrange : ce qui ressemblait à un réseau de lagons à des dizaines de kilomètres de là.

Brian Hynek, professeur agrégé de sciences géologiques à l'Université du Colorado à Boulder, et Maria Farías, microbiologiste et co-fondateur du cabinet de conseil en environnement PunaBio, a parcouru plusieurs kilomètres à travers ce paysage aride avant de voir les lagons. " Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu ou, vraiment, à tout ce qu'un scientifique a jamais vu," a déclaré Hynek dans une déclaration.

Douze bassins d'eau cristalline peu profonde entourés de montagnes constituent le nouvel écosystème extraterrestre, qui s'étend sur 25 acres (10 hectares) de désert, selon le communiqué. Sous les lagons, près de la surface, les chercheurs ont repéré de petites collines tapissées de croissance microbienne verte.

" C'est tout simplement incroyable que l'on puisse encore trouver des choses non documentées comme celles-là sur notre planète", a-t-il déclaré, ajoutant que cette découverte constitue " le plus grand moment eurêka que j'ai jamais vécu dans ma vie ". Au cours de sa carrière, Hynek a voyagé dans certains des environnements les plus extrêmes de la planète pour comprendre comment la vie pourrait prospérer sur des planètes et des lunes extraterrestres. Il a escaladé le sommet du plus haut volcan actif du monde, Ojos del Salado, à la frontière entre l'Argentine et le Chili, et a voyagé en Antarctique pour rechercher des météorites tombées.

Les monticules vivants, qui mesuraient environ 4,6 m de diamètre et plusieurs pieds de haut, offrent une fenêtre sur les premiers stades de la vie sur Terre et potentiellement même sur la vie ancienne sur Mars, a déclaré Hynek. Des observations préliminaires indiquent qu'il pourrait s'agir de stromatolites — des communautés complexes de microbes dont les excrétions se solidifient en couches de roche — semblables à celles qui existaient au cours d'une période de l'histoire de la Terre appelée l'Archéen (il y a 4 à 2,5 milliards d'années), lorsque l'atmosphère ne contenait pas d'oxygène.

Les stromatolites se forment encore aujourd'hui dans divers habitats marins et d'eau douce, mais ils sont beaucoup plus petits que leurs homologues anciens. Les monticules des lagons d'Atacama étaient de taille proche des stromatolites archéens, qui, selon les découvertes de fossiles, atteignaient 20 pieds (6 m) de haut. Les stromatolites d'Atacama étaient principalement constitués de gypse – un minéral commun dans les stromatolites fossilisés, mais absent des exemples modernes.

Lire la suite ci-dessous :

Croatie, cités englouties dans l'Adriatique

![]() Par

yvesh

Le 12/05/2023

Par

yvesh

Le 12/05/2023

Croatie, cités englouties dans l'Adriatique

(2017) MAJ 12-05-2023

Les restes de Cissa sont au fond de la mer Adriatique dans la baie de Caska, Ile de Pag - photos Adrias Project - DAMELET / CCJ / Aix Marseille univ. / CNRS

Les restes de Cissa sont au fond de la mer Adriatique dans la baie de Caska, Ile de Pag - photos Adrias Project - DAMELET / CCJ / Aix Marseille univ. / CNRS

Si on regarde la configuration des fonds marins de la Méditerranée il y a environ 12000 à 10000 ans, juste avant la fin de la dernière grande période glaciaire et la fonte des glaces entraînant à la fois une montée des eaux et un rehaussement du socle continental suite à l'allègement du poids des glaces, on constate que de nombreuses côtes et îles/presqu’îles possédaient plus de surfaces habitables que de nos jours. C'est une évidence qu'auparavant comme aujourd'hui, l'être humain était très présent en bord de mer, pour de multiples raisons qui vont de la nourriture au climat marin souvent plus doux. La Mer Adriatique, entre l'Italie et les anciens pays yougoslaves, les Balkans, ne déroge pas à cette règle, avec de plus une très grande surface à l'air libre en remontant vers la Baie de Venise et Trieste par exemple (ville et baie qui nous démontrent d'ailleurs que la Mer monte toujours et de plus en plus). Le fait que le grand fleuve Pô déverse un gros volume de sédiments contribue néanmoins d'une part au comblement de certaines baies (le golfe d'Hadria, ville étrusque bâtie vers le 6ème siècle avant J.-C. et qui a donné son nom à la Mer a disparu suite à son comblage par les alluvions du Pô) et à la limitation de la montée des eaux par endroits.

Il n'est dont pas très surprenant que de probables lieux de la préhistoire européenne soient engloutis dans l'Adriatique, mais que les boues sédimentaires font qu'ils sont inaccessibles du côté Ouest (italien) de la mer, alors que l'inverse se produit du côté Est, qui est géologiquement beaucoup plus karstique et découpé, composé de nombreuses îles et îlots... et de fonds accessibles. C'est dans ce contexte que des recherches archéologiques marines se développent de plus en plus le long des côtes de l'Est Adriatique. D'autant plus que plusieurs légendes et quelques textes nous informent que des cités ont possiblement été englouties, et que des pays ayant bénéficié de bons apports touristiques comme la Croatie par exemple possèdent plus de moyens financiers que d'autres et perçoivent l'intérêt touristique de ce potentiel attrait historique supplémentaire à la beauté des lieux et au climat...

Des découvertes récentes semblent aller dans ce sens, et même si on ne parle pas de sites préhistoriques très anciens comme au large d'Israel par exemple, les découvertes n'en sont qu'à leur début...

La Terre (centrée sur l'Europe) à la fin de la dernière période glaciaire (les glaces ne sont pas indiquées)

Comètes: lien entre Encke, le Dryas Récent, les Taurides, Tunguska

![]() Par

yvesh

Le 02/10/2021

Par

yvesh

Le 02/10/2021

Comètes: lien entre Encke, le Dryas Récent, les Taurides, Tunguska

(Crédit : Flashinmirror/Shutterstock)

Deux nouvelles études astronomiques, l'une parue fin septembre et l'autre prévue en novembre 2021, établissent un lien entre la comète Encke, les événements catastrophiques du Dryas récent, l'essaim d'astéroïdes des Taurid et l'explosion de Tunguska en 1908. Les deux études sont disponibles sur internet.

Un essaim de comètes géocroiseurs lié à la récente rupture des géants de glace

Les résultats sont bien accueillis par les partisans des théories des catastrophes cométaires de l'histoire de la Terre.

Les comètes les plus étudiées de notre système solaire ont inspiré des mythes anciens, une ferveur religieuse et des controverses scientifiques modernes. Maintenant, la découverte de 88 astéroïdes et météoroïdes alignés orbitalement avec l'un d'entre eux, la comète Encke, suggère qu'ils se sont tous formés à partir de la rupture relativement récente d'une comète glacée encore plus grosse. Les découvertes sont bien accueillies par ceux qui pensent que la comète Encke et les autres produits de cet événement astronomique sont responsables de bon nombre des impacts les plus violents et les plus conséquents de la Terre au cours des 20 000 dernières années.

Preuves antérieures

La comète Encke a été observée pour la première fois en 1786 et plus tard identifiée comme la source de nombreuses pluies de météores annuelles. Connus collectivement sous le nom de Taurides, ces averses illuminent le ciel des hémisphères nord et sud lorsque la Terre traverse un flux de débris créé par la comète. (Cette année, regardez les étoiles en novembre pour avoir un aperçu de la vôtre.) Dans les années 1980, cependant, l'astronome William Napier et l'astrophysicien Victor Clube ont suggéré que des objets plus gros que votre « étoile filante » moyenne étaient arrivés d'une source similaire à celle de la comète.

Les premières preuves sont venues avec la découverte d'une demi-douzaine d'astéroïdes , jusqu'à un mile de diamètre (1.6 km), en orbite à l'intérieur du flux de météores Taurides. Selon Napier et Clube, ces blocs rocheux – bien trop gros pour avoir été laissés par la comète Encke – pourraient s'expliquer par la fragmentation d'une comète géante de 100 km de large il y a 20 000 ans. C'est comparable en taille à la " méga comète " récemment découverte de Bernardinelli-Bernstein, considérée comme la plus grande enregistrée dans l'Histoire. En théorie, cette rupture capitale a produit non seulement la comète Encke, mais tout un complexe d'astéroïdes, de comètes mineures, de débris caillouteux et de poussière, qui sont aujourd'hui disposés en cercles concentriques étroitement liés autour du Soleil.

photo @shutterstock music “Perception” from bensound.com

Un complexe aussi dynamique, imprévisible et bien peuplé, capable de se rapprocher fréquemment de la Terre, a alimenté l'imagination des universitaires ; les astronomes ont commencé à remonter l'horloge et à rechercher des preuves des interactions de la Terre avec les Taurides dans les archives archéologiques et au-delà. Le scientifique Richard Firestone, maintenant au Lawrence Berkeley National Laboratory, a invoqué en 2007 le complexe de Tauride pour expliquer le refroidissement du climat mondial au début d'une période quasi-glaciaire appelée le Dryas récent et la disparition soudaine de la culture Clovis, un peuple préhistorique supposé être les ancêtres de la plupart des peuples autochtones des Amériques. Et l'année dernière, une équipe comprenant Napier a affirmé avoir trouvé sa propre preuve d'impact pendant le Dryas plus jeune : des dépôts de verre fondu et de terre brûlée qui semblaient marquer la disparition d'une ancienne communauté de chasseurs-cueilleurs dans la Syrie d'aujourd'hui.

Des rappels rapprochés plus récents ont également été liés à des événements percutants. En 1908, un petit astéroïde connu sous le nom de Tunguska est entré dans l'atmosphère terrestre avant d'exploser à environ huit kilomètres au-dessus d'une partie inhabitée de la Russie. Des millions d'arbres ont été abattus, dévastant une superficie de plus de 1200 miles carrés. Ignacio Ferrin, astronome à l'Université d'Antioquia en Colombie, écrit dans son nouveau livre The Next Asteroid Impact que la comète Encke était à sa distance minimale de la Terre deux semaines avant l'arrivée de Tunguska. " Ce n'est pas une coïncidence ", dit Ferrin. " Cela implique qu'ils sont associés, à mon avis ".

Aujourd'hui, Ferrin – qui a précédemment retrouvé le météore de Chelyabinsk (apparenté au groupe des Apollo), qui a blessé plus de 1500 personnes après sa rupture en 2013 – a tourné son attention vers le complexe des Taurides lui-même. Avec Vincenzo Orofino de l'Université du Salento en Italie, il a réanalysé une douzaine d'articles publiés au cours des décennies qui ont suivi l'hypothèse originale de désintégration de la comète géante de Napier et Clube. Ensemble, leur analyse orbitale des corps a augmenté le nombre de membres du complexe d'une demi-douzaine à 88 objets. De plus, en utilisant une technique appelée courbes de lumière séculaires, qui recherche les changements de luminosité de chaque membre le long de son orbite, les chercheurs ont trouvé des preuves d'activité cométaire dans 67 pour cent des 51 nouveaux membres taurides sur lesquels ils disposaient de bonnes données.

Lire la suite ci-dessous:

Sodome et Gomorrhe détruites par un astéroïde ?

![]() Par

yvesh

Le 21/09/2021

Par

yvesh

Le 21/09/2021

Sodome et Gomorrhe détruites par un astéroïde ?

MAJ 09-2021 en bas

Un bilan de plusieurs années d’étude au sujet du site de Tall El-Hammam, situé au sud de la vallée du Jourdain, à environ 14 kilomètres au nord-est de la mer Morte, a été exposé récemment lors de la réunion annuelle de l’American Schools of Oriental Research. C'est l’archéologue Steven Collins de la Trinity Southwest University aux États-Unis, qui mène des fouilles des lieux depuis plusieurs années dans le cadre du Tall el-Hammam Excavation Project avec des collègues, qui en est le principal rapporteur. Je parle déjà des recherches de Steven Collins en 2012, voir le lien tout en bas...

Notons que ce site de Tall el-Hammam semble être considéré comme l'une des plus grandes villes antiques de l'âge du bronze au Proche-Orient et que le chercheur suppose qu’il peut correspondre aux villes de Sodome et Gomorrhe de la Bible, à l'instart d'autres villes citées dans cet ancien texte, découvertes au fil du temps. Pour rappel, ces villes sont décrites dans les textes comme des lieux de perdition, qui finissent par attirer la colère divine et qui sont donc détruites en réaction par le soufre et le feu...

Les études locales semblent indiquer un tout autre scénario sur la destruction de ces villes, qui aurait été interprétée d'une façon religieuse par les prêtres :

Lire la suite ci-dessous :

Des crop circles photographiés par la RAF en 1945

![]() Par

yvesh

Le 08/09/2021

Par

yvesh

Le 08/09/2021

Des crop circles photographiés par la RAF en 1945 ?

Après avoir apporté selon lui la preuve que ce n'est pas le Captain James Cook qui a découvert la côte est de l'Australie lors de son expédition de 1770, mais que c'est un navire britannique au 16ième siècle qui l'a fait, un historien australien prouve que des crop circles existaient déjà en nombre en 1945 en Angleterre.

Greg Jefferys tenant la pièce britannique datée de 1593 trouvée dans une épave au large de l'Australie

Greg Jefferys en est convaincu : il est impossible que tous les crop circles soient l’œuvre de plaisantins. Greg Jefferys, originaire de Tasmanie, a étudié des centaines d’images aériennes de la campagne anglaise prises par la RAF au lendemain de la seconde guerre mondiale et mises en ligne par Google Earth.

Il a procédé à un tri minutieux des photos, excluant les images où une confusion était possible entre un cercle et un défaut sur la pellicule. En définitive, il a conservé 13 photos où apparaissent, sans le moindre doute, un ou plusieurs crop circles.

Dans un mail adressé à l’édition anglaise du Huffington Post, il précise :

« Comme cette couverture photographique de l’Angleterre ne couvre que 35% du pays et exclut les traditionnels points chauds comme le Wiltshire, on peut extrapoler de ces résultats qu’une centaine de cercles agraires sont apparus au cours de la seule année 1945. » et aussi : “Using aerial photographs primarily from the Google Earth 1945 overlay, that the number of crop circles appearing each summer has been relatively constant for at least the last 70 years and that these crop circles cannot be explained by the ‘hoax theory’. This removal of the validity of the hoaxer’s claims means that crop circles remain an unexplained natural phenomenon deserving of serious investigation by academic institutions and other research organisations.”

" Il y a une montagne d'évidences qui suggèrent qu'il y a une forme rare d'énergie éléctromagnétique qui a été appelée vortex de plasma ionisé (généralement connu comme une boule de feu) en est responsable. Les boules de plasma vont des choses étranges comme passer à travers des objects solides (comme des murs de pierre ou des fenêtre de glace) et voler à travers l'air contre le vent. La science ne comprend pas encore exactement d'où vient cette énergie et ce qui la cause. En me basant sur mes études je suspecte que les forces invoquées dans la création des crop circles représentent une extraordinaire potentialité de nouvelle découverte pour la science, une nouvelle frontière qui pourrait nous mener vers de nouvelles technologies et importantes découvertes. " La communauté scientifique doit donc selon lui se pencher sur le sujet.

Lire la suite ci-dessous :